午前クラスの水彩画は、来週で完成です。今週から、天然毛で出来た「彩色筆・面相筆・平筆」を導入しました。

主に日本画で用いる筆で、水彩やデザイン、漫画家さんなども使用します。いつも使っている学童用ナイロン筆と比べて、柔らかく絵の具の含みもよく細い線から太い線まで自在に描け、プロも使います。慣れるまで少し大変かもしれませんが、使いこなせると表現がグレードアップしますよ〜。

「水彩は失敗できないから、アクリルの方が上から描けるから好き〜」と皆言いながらも、いい緊張感を持って描いてました。確かに、小学校で絵の具といえば水彩ですが、実は子供には難しい画材だと思います。多様な画材を使いこなせる様になると、表現の幅も広がりますね。

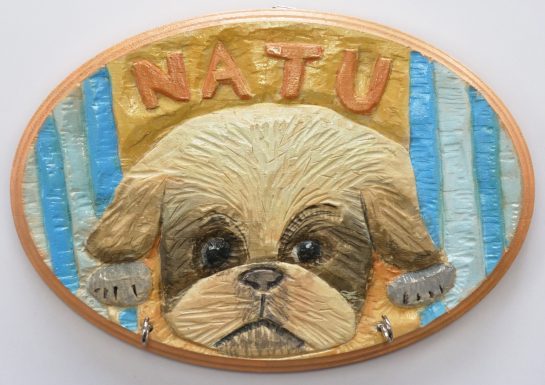

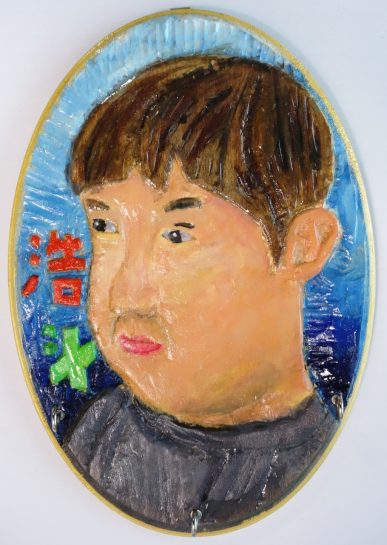

午後クラスは木彫レリーフの完成作が出来てきました。

キーハンガーですので、最後に金具のフックをねじ込んでつけますが、「彫った上にもったいなくてつけたくない」という言葉がちらほら聞こえ、面白かったです。3つあるフックのうち2つだけつけてもらったりして、どうにか完成。自分の作品に愛情を持つのはとても素晴らしいことですね。

みんな密度のある良い作品に仕上がりました。パチパチ。