今週で今年度も最後。全クラス作品が完成しました〜‼️

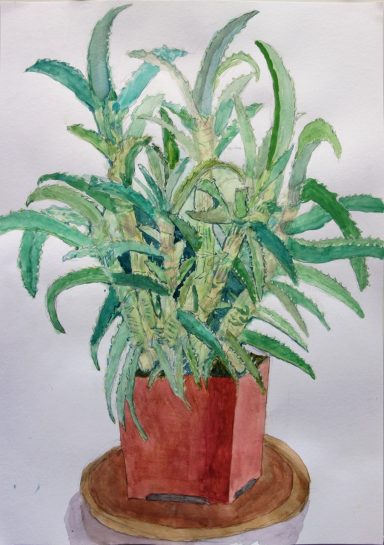

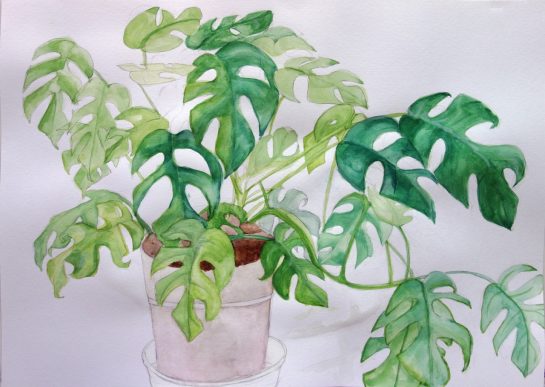

まずは午前のスルメの細密着彩。最終日は無心になって、ひたすら面相筆の細かいタッチでスルメの表面の表情を追い、「描き込む」のみ。「手数が勝負!」をスローガンに、いっぱい描きました(なんの勝負😅)。これだけスルメを見たことはないでしょうね〜。身近な物もこういう目で見るとどれも面白いですよ。密度ある描写をぜひクリックして拡大してご覧下さい❗️あと、子供達にも言いましたが、美術館で絵を見るときも描くときと同じで、離れたり、近寄ったりして見るのをオススメします。名画は遠くから見ると明暗や構図のバランスが良く、近づいて見ても魅せる描写がされています。

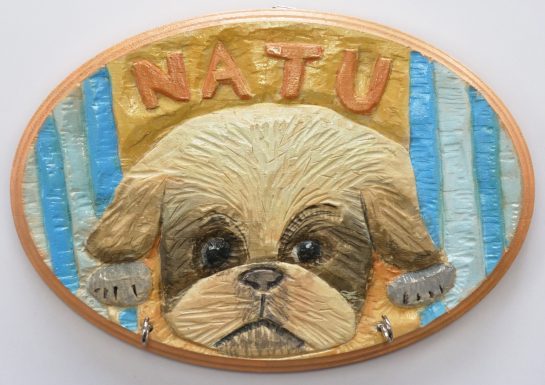

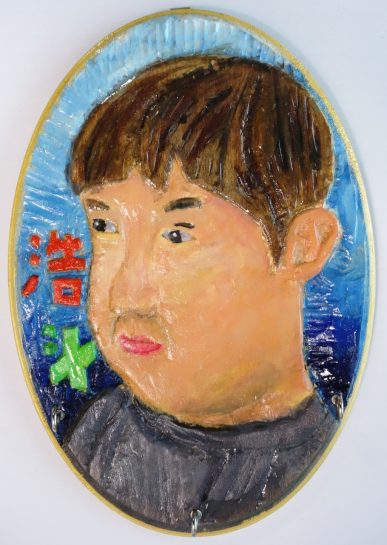

午後クラスの木彫レリーフも綺麗ですね〜。チェーンを釘で打ち込んで、色を塗り終え、ニスを塗りと忙しかったですが、みんなよく仕上げました‼️

ちなみに絵は「平面」で、彫刻は「立体」ですが、レリーフは「半立体」と呼ばれます。絵よりも立体感がありますよね。また着色でうまく陰影を入れることにより、さらに立体的に見えます。是非壁に飾ってずっとお楽しみ下さい。

さて新年度はまた学年も上がり気分一新新しい課題です。がんばりましょーう。