本年最後のレッスンでした。今年もたくさん作品を作りましたねー。記憶に残る作品はできましたか?

午前クラスは、年をまたいで来年も引き続き耐水ペーパーを使って石彫の磨き作業を行います😅。気持ちを切らさず、続けましょう。

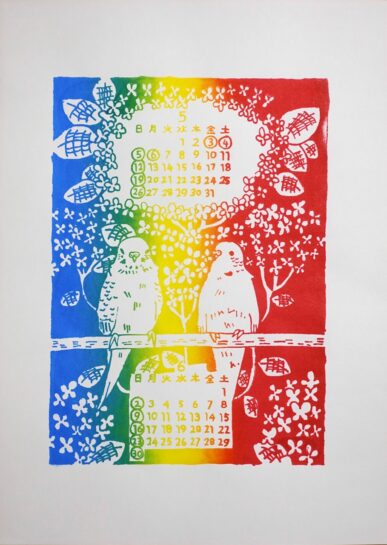

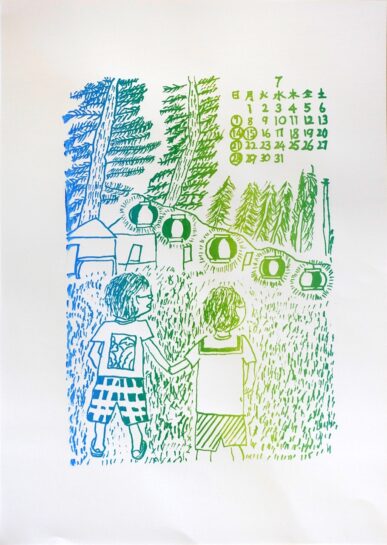

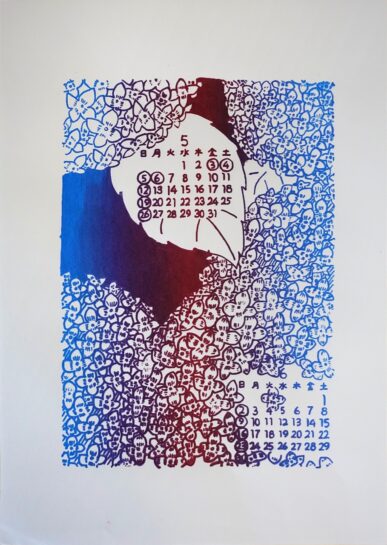

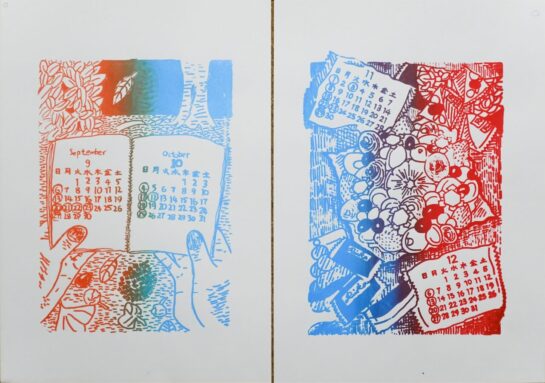

午後クラスのシルクスクリーンのカレンダーは完成しました〜。それぞれ色の取り合わせに個性があって綺麗ですね。マーカーでの描き込みもしっかり細部まで描いてあって、カレンダーとしての機能だけでなく「絵」として見応えがあります。よく頑張りました👏。

それではみなさんメリークリスマス🎄&良いお年を〜🎍!!

「シルクスクリーン」タグアーカイブ

抽象石彫5/シルクスクリーンのカレンダー5

石彫は棒ヤスリでの造形が終わったら、耐水ペーパーでの磨き作業に移ります。紙ヤスリには「番手」というものがありまして、数字の少ない方が粗いです。180番→240番→400番→800番→1500番と段々目を細かくして磨き上げていきます。焦って大きな傷が残ったまま、次の番手へと進むと再び戻ってやり直しになります😭。宝石磨きのようで楽しい作業ですので、ひたすら心を無に磨きましょう。

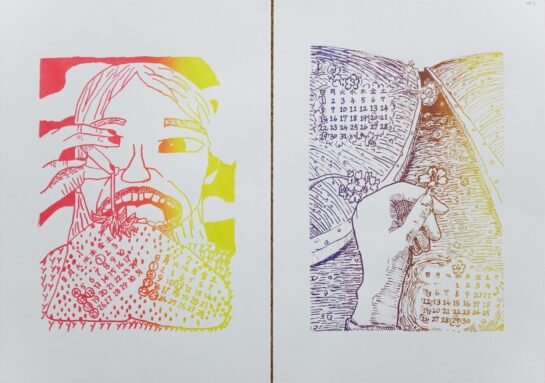

午後のシルクスクリーンはいよいよ印刷🟥🟦🟨!前半で先週の描画材を石油で洗い落とした(「製版」と呼びます)後、版を台にセットし刷りの準備を整え、今回は一色刷りですので赤青黄白のインクを混ぜて好きな色を作り、刷ります!

刷る力加減、インクの練り具合、インクの膜を作って紙を敷くなどの手順…等難しいこともありますが4枚刷ってだいぶ慣れましたね。みんな上手。個性もあって良いです。

来週はグラデーションにもチャレンジしますよ〜!

抽象石彫4/シルクスクリーンのカレンダー4

石彫は、来週で棒ヤスリでの彫刻作業は終わりです。縦方向、横方向と削って、次はそれぞれの形に合わせて手首を柔らかくヤスリを自在に操って、それぞれがイメージする、角のない「柔らかい形」に近づけていきます。粘土のモデルを再現するだけでなく、さらに良い形を探っていきましょう。

シルクスクリーンは今週で版の描画が終わり、黄色い乳剤を塗りました。みんな思い出の風景をテーマにしたおかげか、季節の固定観念に囚われず、それぞれ個性が出ていて良いですね。ちなみにシルクスクリーンといったら、アンディ・ウォーホルをご存じですか?アートは手で描くもの、と思いがちですが、ウォーホルはマリリン・モンローや、プレスリー、キャンベル・スープなど大衆的なモチーフの写真をそのままキャンバスにシルクスクリーンで刷って「アート」とした「ポップアート」の旗手です。東京都現代美術館などで見られます。

抽象石彫3/シルクスクリーンのカレンダー3

抽象石彫2/シルクスクリーンのカレンダー2

午前の石彫も、午後のシルクスクリーンも、いつもと違う頭を使うようで皆大変💦(本当はデッサンも頭を使うのですが😅)。

石彫は前回作った粘土のマケットから、石を削る前に、前後/左右/上下の6面の展開図に起こします。これが理系の頭を使います。前と後ろは鏡像で同じ形にしないといけませんので、窓で透かして描いたりしてます。

午後のシルクスクリーンは、版画自体そうですが、プロセスを多く踏むのと、できる表現/できない表現がありますので、理解が必要です。今日は本下絵。本番と同寸の画用紙に鉛筆で描きます。版画の多くは、白か黒か、描くか描かないかしかできず、ぼかした濃淡の表現はできません。ですので、線を描く/ハッチングで陰影を描く/ベタで塗るに制約されます。「制約の中での表現」が版画の醍醐味とも言えますので、工夫して良い絵にしましょ〜う。

抽象石彫1/シルクスクリーンのカレンダー1

今週から新しい課題に入りました!

午前クラスは抽象の石彫を作ります。

高麗石という印鑑などで使われる柔らかい石をヤスリで削って作ります。

「やわらかい形」をテーマに、石の重さと元の石の四角さを感じさせない形を想像してみましょう。今週はエスキースを描いて粘土でマケットを作り形を考えました。竹橋の東京国立近代美術館のコレクションにて抽象彫刻の巨匠ジャン・アルプの作品(下)がたくさん見れますので、これを機にぜひ。

午後クラスは年末課題のカレンダーに入りました。今年はシルクスクリーンで作ります。1人1ページ(2ヶ月分)担当で、人数分刷って完成したら各家庭に配られます。「12月といったらサンタさん!」のような季節の固定観念に縛られず、自分の経験に引きつけたオリジナルな絵にするよう頑張ってね〜。

手と紙コップのデッサン完成!/シルクスクリーンのカレンダー完成!

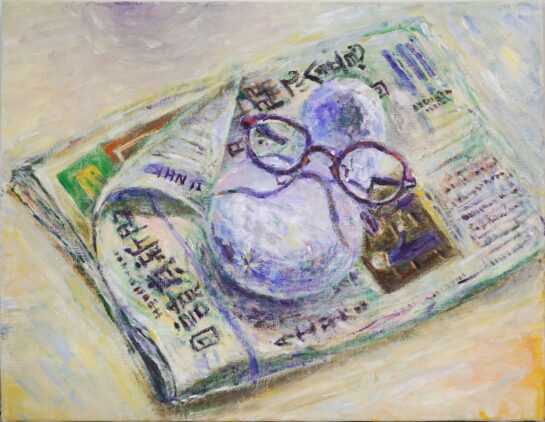

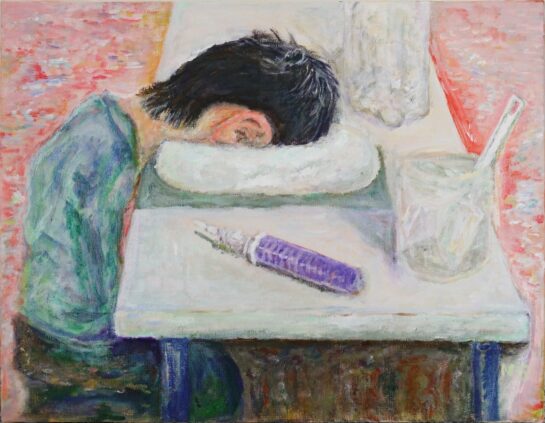

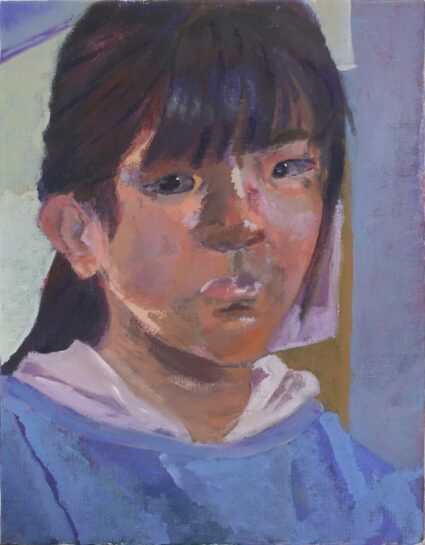

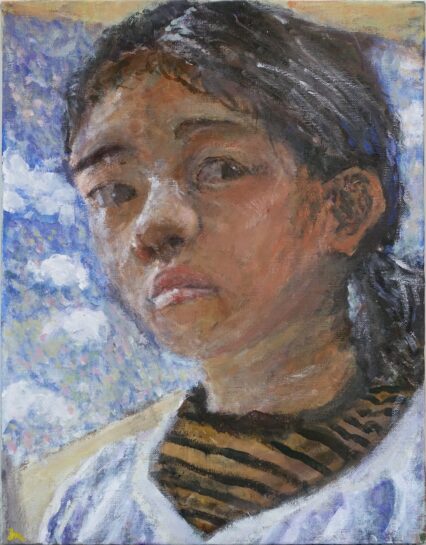

午前クラス「手と紙コップ」の鉛筆デッサンは先週書いた通り、レッスン中のアドバイス無しで全部自力で描いて、最終日に講評を行うという形を初めて試みました。実はこの方法は美術大学では一般的なスタイルです。自分の作品への指摘ももちろん役立ちますが、意外に他人の作品に対しての講師の言葉のほうが客観的に「なるほど〜」と学びが多かったりします。

デッサンで大事なことは人によって意見は割れるでしょうが、個人的には「構図、形、明暗」が大事に思います(他にも空間、質感等ありますが)。ここにのせた人は構図や形も良く、何よりコップの白さに反応できたのが良いと思います。よく観察して描いてますので拡大して見て下さい。

午後クラスのシルクスクリーンのカレンダーも無事終了しました!前回は単色で好きな色で、今回はグラデーションで、と二回刷りを経験したおかげか印刷がだいぶ身について上手になりました。カレンダーというと月にとらわれて定型なイメージに縛られがちですが、今回は自由に思い入れのあるものを描いてもらったので、バラエティに富んだカレンダーになりましたね。

さて今年のレッスンは終了です。みなさん1年よく頑張って力作をたくさん作りました!お疲れ様〜。メリークリスマス🎅&良いお年を🎍!

手と紙コップのデッサン1/シルクスクリーンのカレンダー5

午前クラスは、アクリル課題が先週で終わりましたので年末2回で「手と紙コップ」の鉛筆デッサンを描きます。

今回、いつもと違う点は途中の講師のアドバイスは一切ありません。エスキースをし、構図、明暗、形等々、ぜんぶ自力で頑張ってもらいます。

いろいろ書きたいですが、ここでもあえてノーコメントとします!笑。がんばって〜

午後クラスは、いよいよシルクスクリーンは刷りに入りました!シルクスクリーンに限らず、版画は色々と段階を踏んだ作業があって少し大変💦

スクリーンをテーブルに固定し、紙を置く位置の「見当」(目印)を作って、白・黄・赤・青のインキを混ぜて好きな色を作り、スクリーンにインキをのせ、スキージでインキの膜を作り、刷る、紙を交換する…とやることがたくさん。でも覚えるより慣れましょう。来週も刷りますよ!

構成アクリル画(風船石膏)完成!/シルクスクリーンのカレンダー4

午前クラス完成です!!

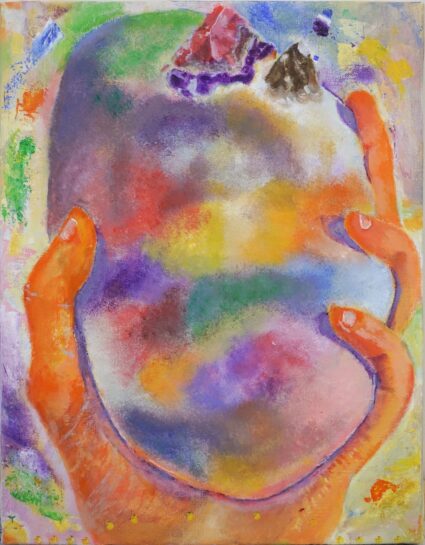

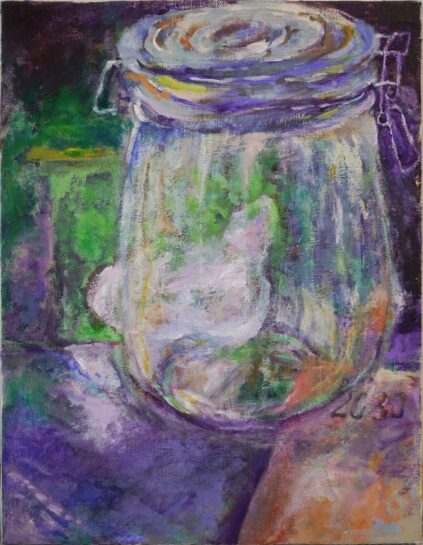

「風船石膏を使う事」だけは決まりでしたが、石膏をきっかけに、いかに自由に自分の表現をするかがテーマでした。自由と聞くと、空想を膨らませた方が良いように思いがちですが、実は日常的な光景に、面白みや美しさを発見できる感性が大事です。アンテナを張って生活しましょう。あともう一つ、自分なりの「良い絵」感を養うために良い作品をたくさん見ること。それに尽きます。

バラエティ豊かな絵が生まれて、かつみんなしっかり描いていて凄いです。自画像も良い。拍手👏

午後クラスのシルクスクリーンは、製版の作業。茶色い描画材で絵を描いた後、黄色い「乳剤」を「スキージ」で塗ると網状のスクリーンに被膜ができます。乾燥後、溶剤で描画材を洗い落とすと、描いた部分のみが網になってインクを通過する仕組みです。全員ちゃんと終えました~よかった。

構成アクリル画(風船石膏)8/シルクスクリーンのカレンダー3

午前クラスの構成課題は来週完成ですので今週が佳境です。

絵に説得力を持たせるためには、細部までしっかり描き切ることが大切。

一方で、終盤こそ初心にかえってもう一度エスキースを見直し、自分が何を表現したかったか、それに今の自分の絵は応えられているか、しっかり自分と対話するのも大事です。

みんなすごく集中して描いていて、ぐっと密度が増してきました。完成が楽しみ!

午後クラスのシルクスクリーン(通称シルク)のカレンダーは下絵が終わり、いよいよ本番のスクリーンに下絵をトレース(写す)して、シルク用のペンで描く「製版」と言う段階に入りました。みんな個性的で楽しい絵がそろってます。良いペースで順調に進んでます。

午前クラスも午後クラスもどうか風邪だけは気をつけて〜!

-2-385x545.jpg)

-3-385x545.jpg)

-1-384x545.jpg)