午前クラスの静物デッサンは来週終了。瓶やヤシの実の質感の違い、手前/奥の空間、台の意識、光と陰、たくさん意識して鉛筆・ティッシュ・練りゴムを駆使してどんどん描き込みました。

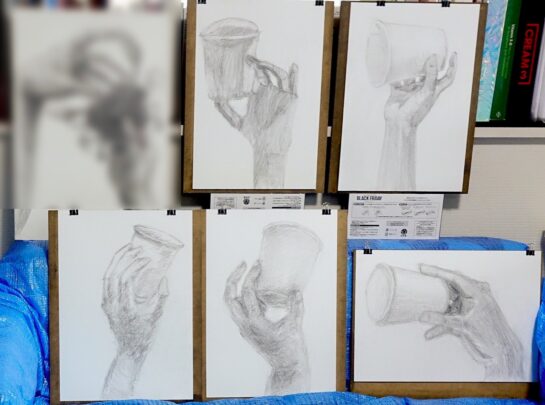

午後の「手と紙コップのデッサン」は完成!!仕事量の多い良いデッサンが揃いました!手の筋肉の流れや、手と紙コップの色や質感の対比、明暗、奥行きをしつこく良く観察して、タッチをたくさん重ねているのが素晴らしいです。おつかれさま〜👏。

午前クラスの静物デッサンは、先週全面をグレーに塗った後から続き今週もじっくりエスキース。構図は大事ですからね。終わった人から本番のアタリに入ります。

さて、今回のグレー地は中間トーンから暗く描く/明るく練りゴムで描くの両方向に攻められるという利点もありますが、もう1つの狙いは背景を描くこと。いつもは背景は描きませんが、今回は壁や窓、向こう側の人も含めて、モチーフと対等に明暗を観察して描きます。

午後クラスの手と紙コップのデッサンは、どんどんいい形を探って描きます。大事なのは、鉛筆を寝かせて柔らかく形を捉えること。絵を描く際のありがちな思い込みで、輪郭線をギューっと線で描いて、いい形が描けたら中身を塗る、というイメージがあるかと思いますが、それでは描いたり消したり一向に上手くいきません。輪郭も中の形も同時に見て、柔らかく決めていく。ベストの形は最後に決めれば良いのです。みんな頑張ってます!

今年最後の課題が完成しました〜。

同じモチーフを使いつつ、午前クラスは「静物とコピー紙」をお題に自由に組み合わせて描いてもらいました。お題は一応ありますがあくまできっかけ程度に捉えて、いかに自分なりに解釈して、発想を広げ、自分の表現に昇華させるか?が大切です。紙の特性をそれぞれの角度で取り込んで、色々面白い絵が出ましたね〜。見えないところで発想を支えるデッサン力も大事です。みんなそれぞれ違った「良い絵」です。

午後クラスは素直に静物を描き上げました。ほぼアクリルでの静物はみんな初でしたが、これだけ粘り強く描けてすごいですね。絵の具づかいや物の観察眼も養われました。今後の成長が楽しみです。

さて、冬休みです。どうしても絵は「描く」が大事かと思われがちですが、「良い絵」を描くには、実は「描く」よりも良い絵を「見る」ことが重要です。ぜひ美術館へ!良いお年を!

今週を含めてあと残り3週です。今年もあとわずか。早いですね〜。時間が足りない💦と焦る生徒さんも。

もう全体は見えてきましたから、あとはとにかく描き切りましょう。この段階を「描き込み」と言います。ぐっと物に迫って、ひとまず絵の隅々まで説明し尽くすつもりで描きましょう。あいまいになんとな〜くで満足してはだめですよ〜。

物のディテール、形、重さや手触り、位置関係を正確にしていくと同時に、色のバランスがきれいか、目を細めて明暗が自然に見えるか、そして何よりはじめに感じた自分のイメージを伝えきれてるか?絵を描くって実はすごくマルチタスクなんですよ。

だいぶ進みました!風邪をひかないよう、年末までがんばりましょ〜う。

(おまけは高橋由一の「豆腐」。江戸時代の日本初の西洋画家です。豆腐、焼き豆腐、油揚げの豆腐三兄弟。おもしろいですよね〜。)

今週は途中経過をお見せします。みんな下地作りをしています。綺麗ですね。

ぱっと見、何が描いてあるかわからない!なんでこんな色々な色を塗るの?と思われるかもしれませんが、緑色の瓶だから絵の具の「緑」、ヤシの実は絵の具の「茶色」、と思うのは単純すぎます(人の肌も「はだいろ」で塗るのは要注意ですよ)。よ〜く色を観察すると、瓶の緑にも光と影や透けて見えたり反射したりで、色々な色味が見えてきて、それはモチーフどこをみても同じです。目に映る世界は頭で思うよりずっと複雑です。

あともう1つ、絵のためには瓶の色が別に赤くなっても構わないのです。工夫次第で自分の好きにして良いところが写真とは違う絵の自由度です。

写真みたいな絵!とよく言われますが、決してそればかりが価値じゃないですよ〜。

美術館に行って色々な絵を見ましょ〜う。

午前クラスの紙と静物の構成アクリル画は、コピー紙を切った穴から覗いてみたり、ちぎって細かいオブジェを作ったり、落書きを描いて組み合わせたり、ちぎって偶然できた形をレイヤーで重ね合わせたり……色々アイデアが出揃ってきました。

方向性が見えてきた人から、下地作りに入っていますが、この辺りはもう一度エスキースに戻るなど、午前クラスは経験値がありますので、それぞれのペースに任せています。楽しみ!

午後クラスは、アクリル画が初めての生徒さんもいますので、下地作りを実演。改めて言うと、絵に正解はありません!下地もイエローオーカー(黄土色)一色で塗ったり、全く塗らなかったりと様々なのですが、中間トーンの下地があるとそれを基準に明るい部分、暗い部分と描き進めやすいので、ひとまず何色か好きな色を重ねながら雰囲気作りをしつつ中間トーンを作る方法をやってみました。アクリルや油絵が水彩と大きく違うところが、厚みをもたせてどんどん絵の具を重ねられるところです。恐れず絵の具を乗せていきましょう!