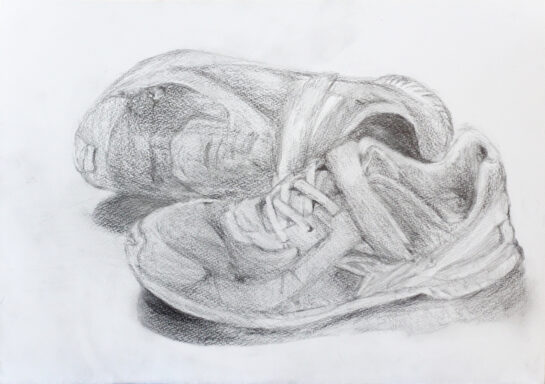

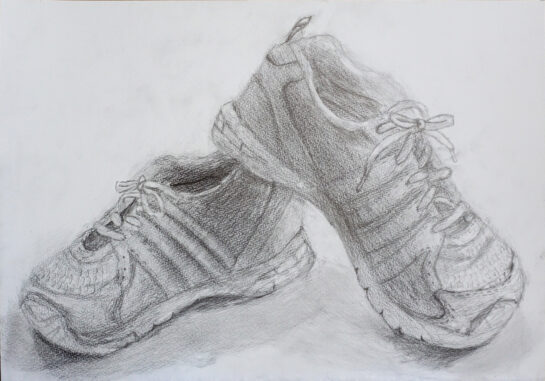

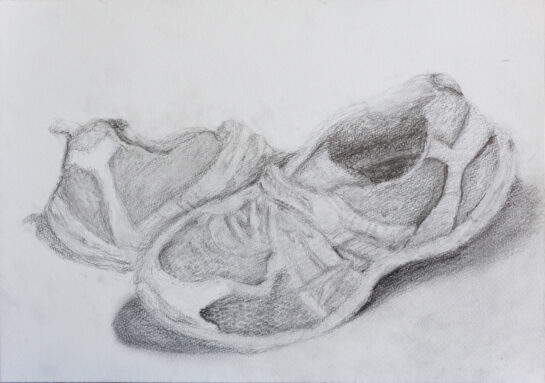

午前クラスの「靴のある風景」は、今週含めあと2回。どんどん描き込みたいですが、絵には「説明的すぎる」という価値観もあり、全部はっきり描いて説明すれば良い、とは限りません(ややこしいですね!)。とはいえ、描かないでは、弱い表現になってしまいます。ということで、ひとまず靴のディテール(細部)を描いてみましょう!というのが今週のテーマです。靴や手前のものを描き込むと、質感が表現され、また見る人の目も自然にそこに向かうようになります。描いた部分がもし強くなりすぎたら、少し抑えるか、あるいは周囲もそれにつられて描きこんでいくのも良いと思います。つまり大事なのは常に「絵と対話する」こと。(濁ってきたな/あれ?ちょっと面白くなってきたぞ/色のバランスが崩れてきたかな/この辺が寂しいな、、)等々心の中で絵と駆け引きしましょう。

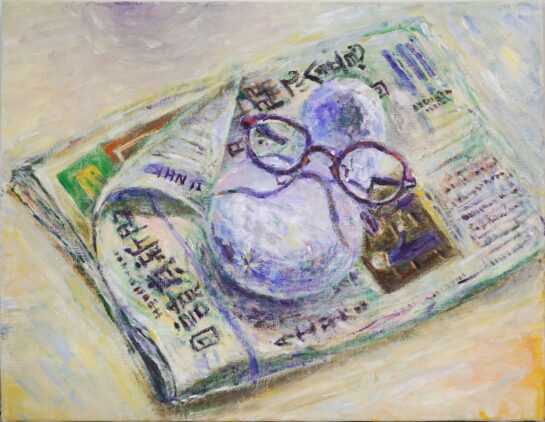

午後クラスは、「グラデーションの街」(過去参考作品)の課題に入りました。水彩絵の具のグラデーションをふんだんに用いた課題です。水彩絵の具は小中学校で使いますが、意外にも失敗できない難しい画材です。今回の課題は絵の具の量や水の混ぜ加減、筆さばき、と水彩の使い方と同時に、色の勉強をします。

今週は練習として、明度(明るさ)のグラデーションと、色相(色味)のグラデーションの2種類を帯に描いてみました。だんだん上手くなってますね。来週から本編に入ります!