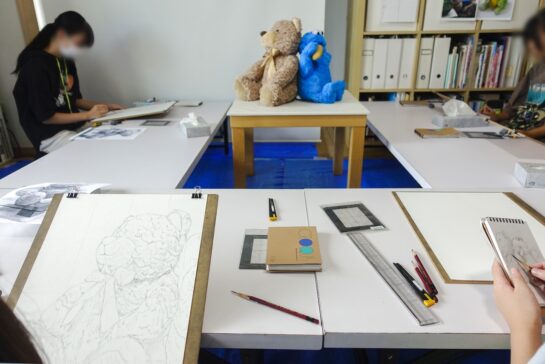

午前クラスのぬいぐるみの着彩も来週完成。毎度みんなに言ってますが、最終週前週で一旦完成を目指して、最後は更にもう一歩!自分の限界を越えるつもりで描きこみます。今回のぬいぐるみは実は結構難題だったよう😅で、細かい毛並みを明と暗で描きつつも、それだけにとらわれず、ぬいぐるみ全体の大きな明暗も意識しないと立体感が出ません。細部と全体、かつ色!まで同時に見て描くという、なんというマルチタスク!(本当は絵を描くこと自体マルチタスクなんですよね)。目と頭と手、ぜんぶのいい体操になります👀🧠💪。

午後クラスのリンゴの模刻は今週、来週でアクリル絵具で着色をします。リンゴだからといって、いきなり赤くは描かないんです〜。リンゴが黄色から赤く色付いてくる自然の仕組みにのっとって、赤の下にある色を想像・観察しながら、まずベースの色を塗ります。その上から、面相筆でハッチングという手法で細かいタッチを重ね、焦らず少しずつ赤く色づけていきます。どんどんそっくりにしますよ〜。