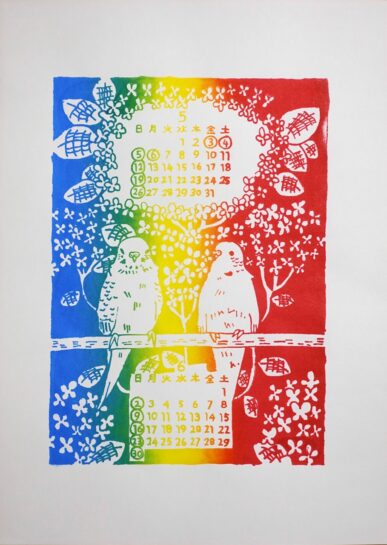

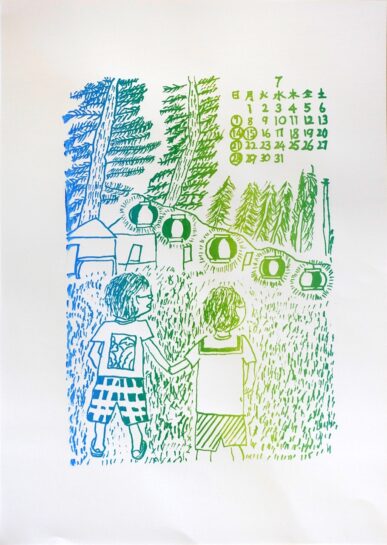

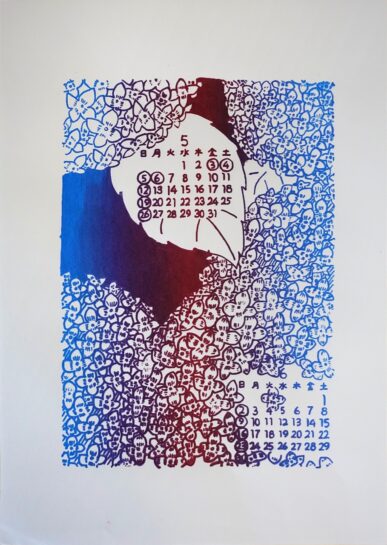

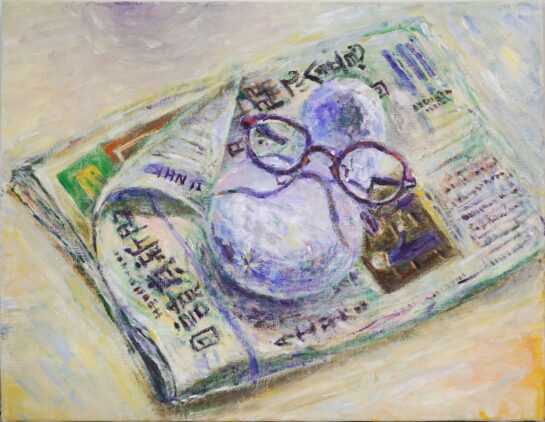

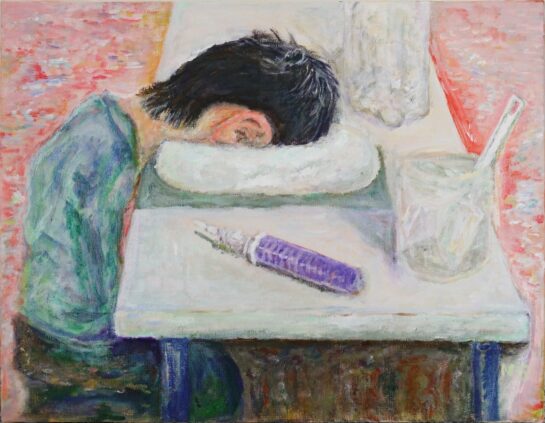

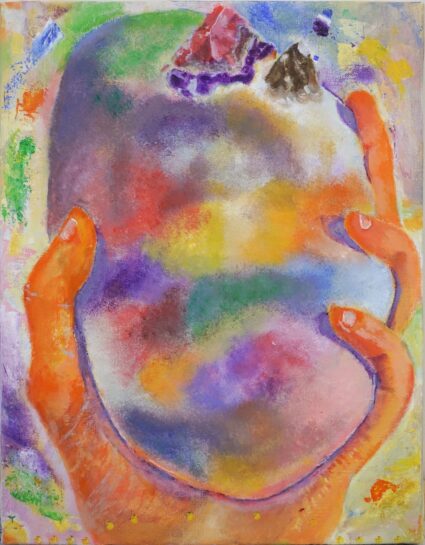

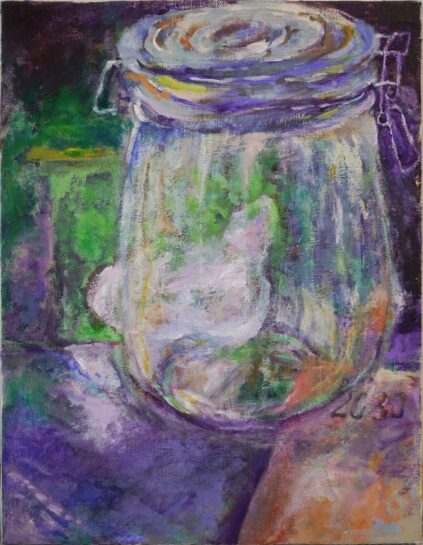

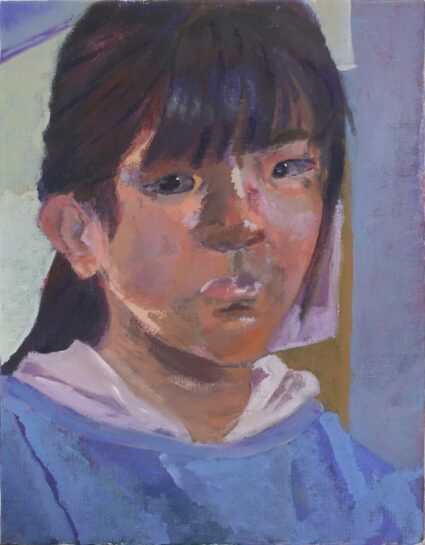

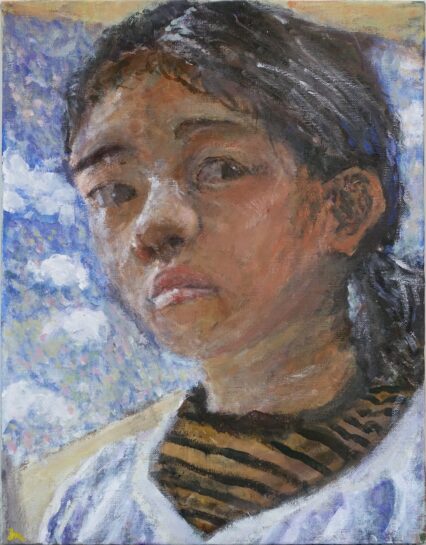

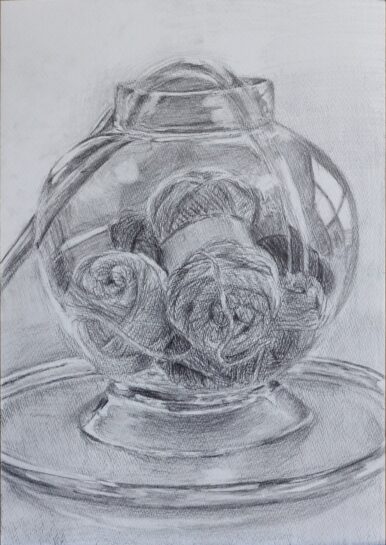

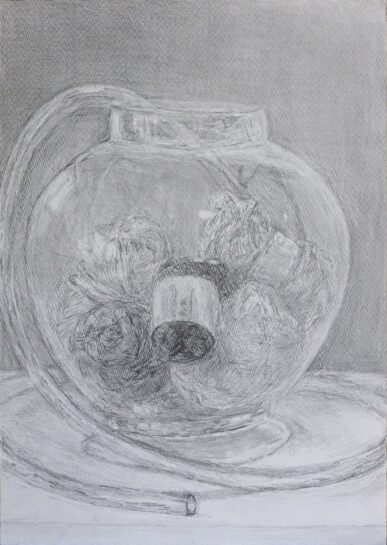

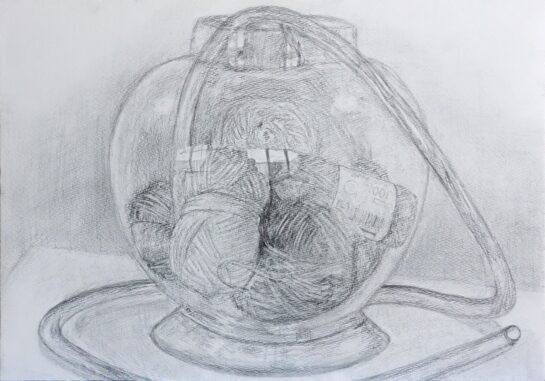

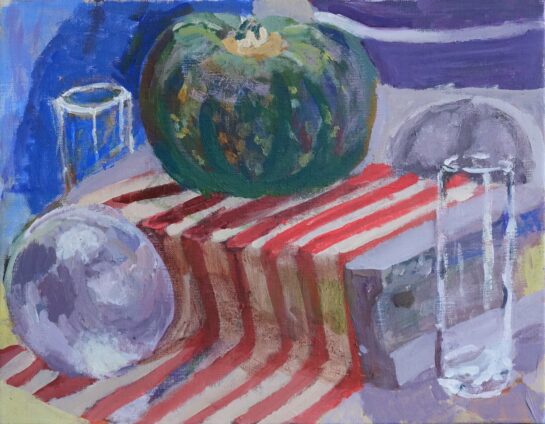

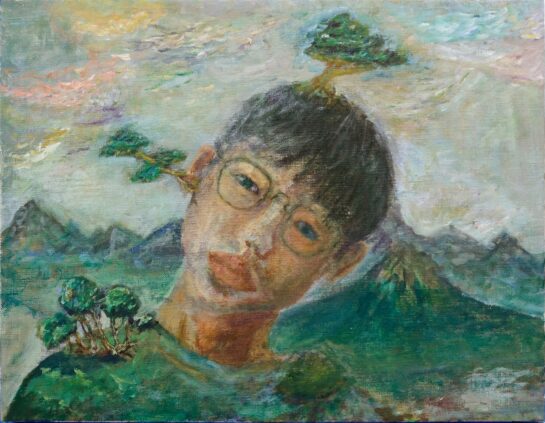

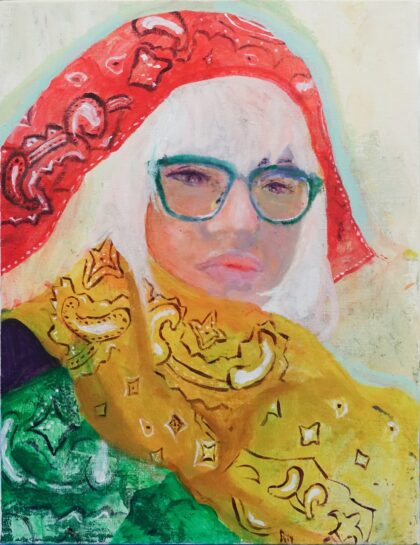

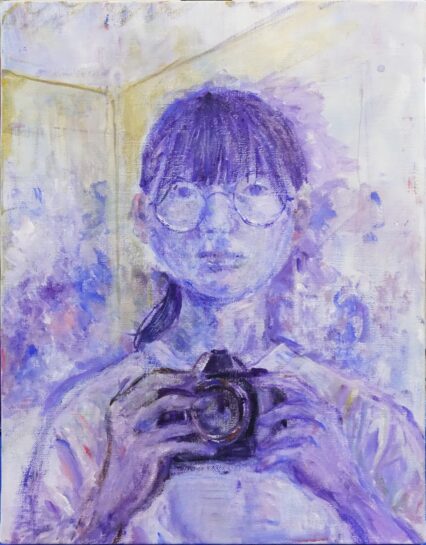

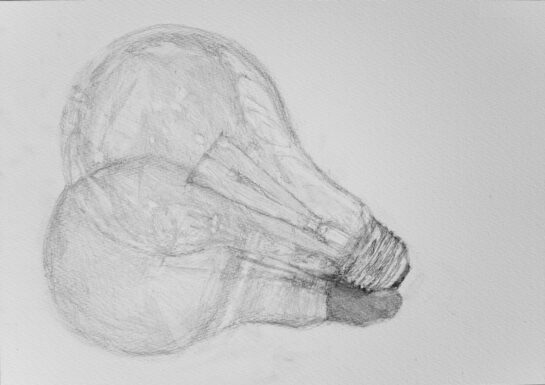

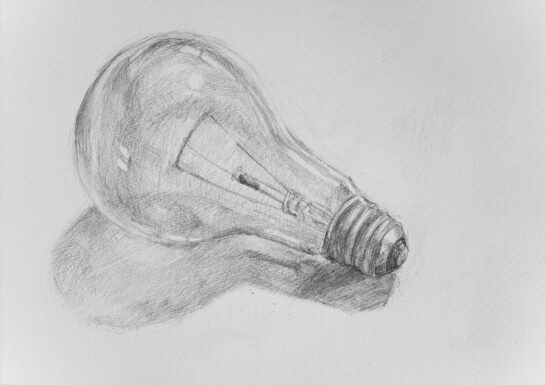

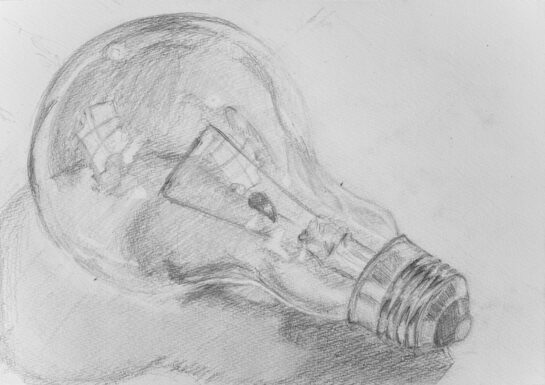

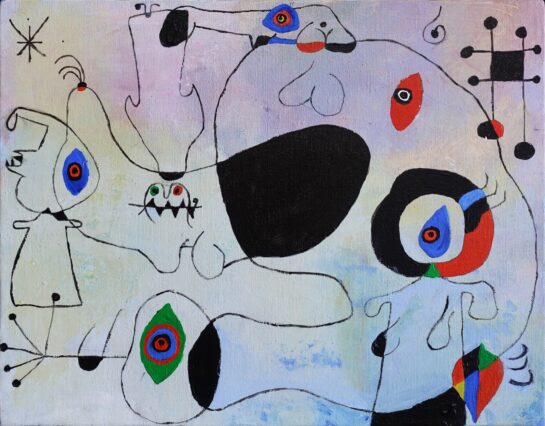

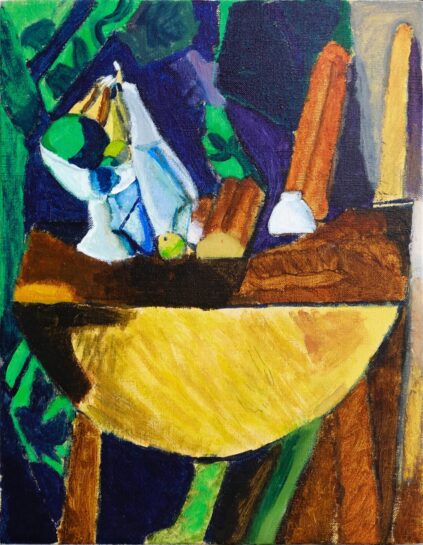

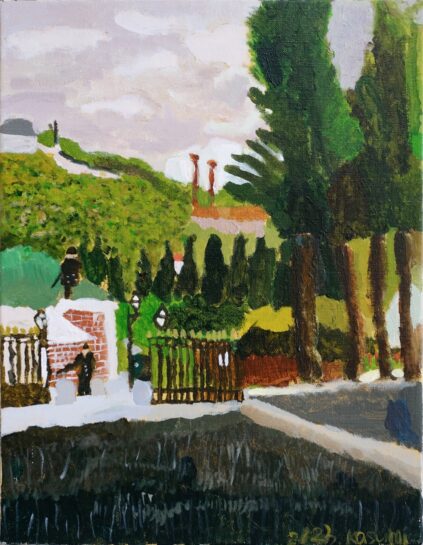

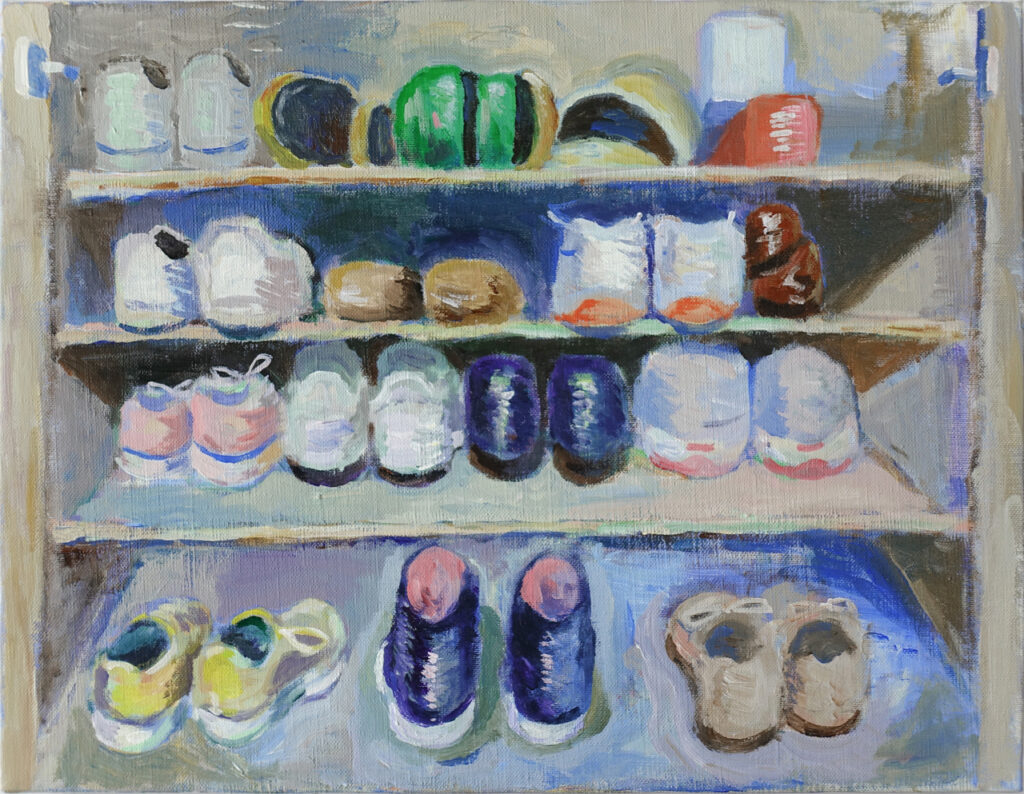

午前クラスの「靴のある風景」が完成しました〜‼️

同じ言葉をテーマに、これだけヴァリエーションに富んだ絵がそろったことにびっくりです。中学生でこんな絵が描けるなんて…(正直なところ、先生たちも中学時代にこんな表現はできていません…)みんなの成長を実感しました。

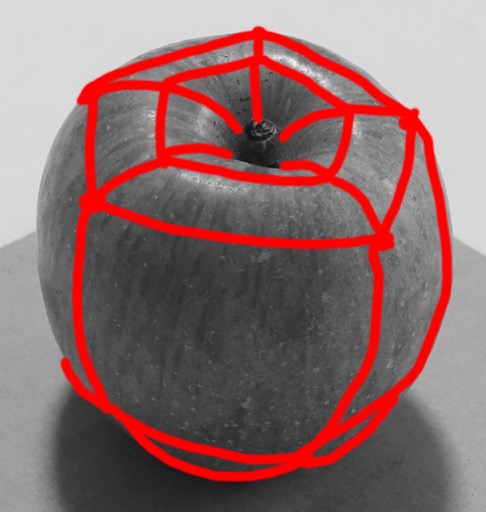

「靴のある風景」と聞いたら、どこかに靴が置いてある様子を描く、のが一般的だとは思います。ですが、その言葉を出発点に自由に想像力を働かせ、面白い/美しいと思う「自分の視点」に引き寄せ、絵画的狙いを持って、また偶然生まれた絵の具の表情や色を拾い上げ、自分の理想とする絵に近づけるか?が大切です。

みんなもうしっかり美術を理解しています。嬉しいです👏。

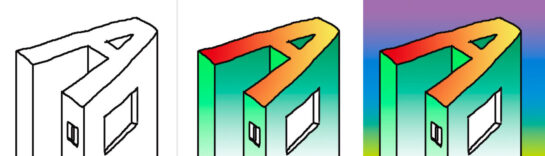

午後クラスの、グラデーションの街の絵は、自分の名前(苗字か名前)をカタカナかアルファベット(3〜4文字)で配置して、それを立体的なビルにします。今週は本番の絵柄を考えるエスキースに入りました。絵柄が決まったら、グラデーションの配色を色鉛筆で考えます。文字のレタリング、パース(遠近法)、色(色相、明度)と学ぶことがいっぱい。この課題を終える頃にはだいぶ絵のことがわかると思いますよ〜。

-6-545x388.jpg)

-1-545x389.jpg)

-4-545x387.jpg)

-5-545x390.jpg)

-3-545x387.jpg)

-2-545x388.jpg)

-2-385x545.jpg)

-3-385x545.jpg)

-1-384x545.jpg)