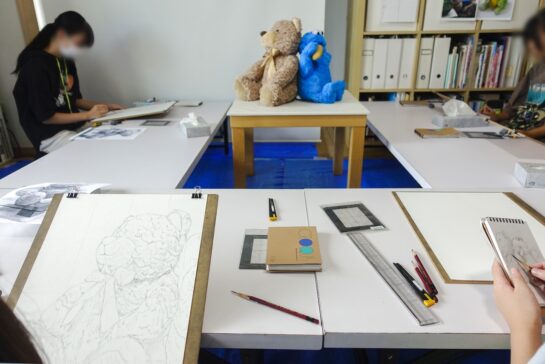

午前クラスのぬいぐるみの着彩、午後クラスのリンゴの模刻、ともに完成です🎉

まず午前のぬいぐるみは、クオリティはもちろんですが、何より努力量をぜひ拡大してご覧ください。毛の一本一本までよく観察して、面相筆でた〜くさん描いています。絵は技術も確かにありますが(特にこういうモチーフの場合)手数や仕事量がものをいいます。一方で細部に囚われず、最終的に光の当たったぬいぐるみ全体の優しい佇まいも表現できていて、素晴らしいです。お疲れ様〜👏

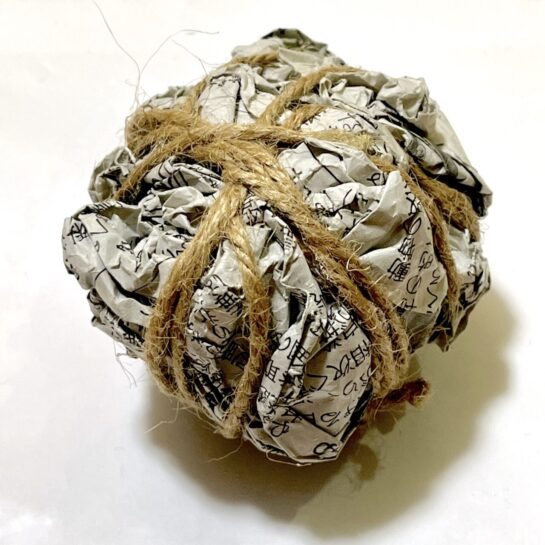

午後のリンゴは実物のリンゴをご覧になると分かりますが、縦に筋が入っています。ですので、ベタッと一回で塗るのではなく、細い面相筆で縦にハッチングという技法で無数のタッチを重ねて描いています。かつグレーズという透明色を重ねて色調も整え、リンゴの複雑な色の変化を再現しています。気孔も描いて真に迫った表現になりましたね。冷蔵庫にこっそりしまってご家族を驚かせちゃいましょう〜🤗。

急に寒くなってインフルエンザも流行しているそうです。

体調を崩さないよう気をつけて。。