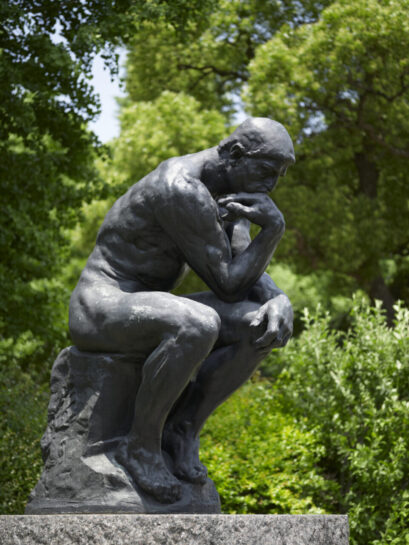

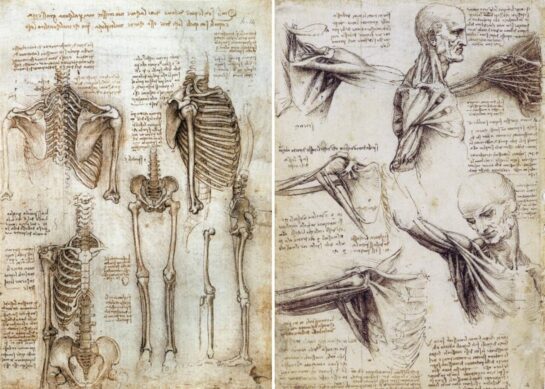

午前クラスの自刻像は粗付け2週目。丁寧なことは良いことですが、慣れないとどうしても仕事が細かくなりがちです。この段階はドン!と粘土をつけたり、ザクっと削り落としたり、バンバン叩いて面を作ったりと、大きな仕事が大事です(作業のことを美術では仕事と言います)。目鼻口に気が取られるのをぐっと抑え、顔の表面の奥にある大きな構造や、人間らしい「佇まい」をつかまえることを心がけます。これは粗付けのコツとも言えますが、彫刻の一番難しい奥義(笑)みたいなものなので、ゆっくり学んでいきましょう〜。

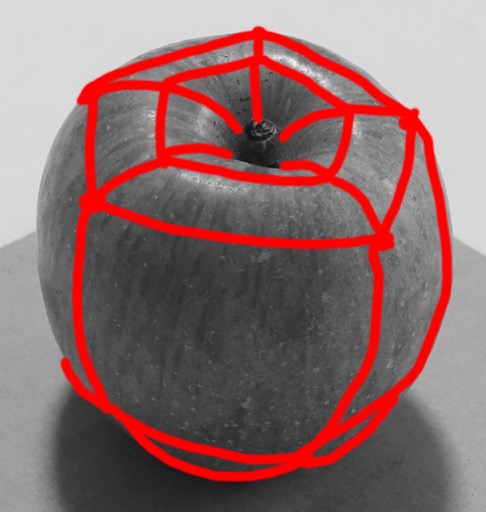

午後クラスは、リンゴと段ボールの鉛筆デッサンが完成しました〜!みんなリンゴの形や明暗、段ボールとの描き分けも出来ていて良いです。実はリンゴはまん丸ではなく、よく見るといくつか角があって、上から見ると5角形のような隠れた形があります。午前の自刻像とも重なりますね。それをよく観察することが描けるかどうかより大切です。みんなモチーフを良く感じているのが見えて素晴らしいですね〜。

-6-545x388.jpg)

-1-545x389.jpg)

-4-545x387.jpg)

-5-545x390.jpg)

-3-545x387.jpg)

-2-545x388.jpg)