新年あけましておめでとうございます。

さて、2025年第1回目の課題は午前クラスは静物デッサン、午後クラスは手と紙コップのデッサンです。

午前のデッサンはいつもと少し趣向を変えて、紙を鉛筆で均一に塗ったグレートーンから始めます。アクリルでの地塗りと同じ発想ですね。なかなかピタッと全面綺麗に塗るだけでも疲れたようです・笑。白紙から描くのと違う展開が楽しみです。

午後クラスは、手と紙コップを組み合わせて描きます。紙コップの白さ/軽さ/人工的な形と、手の肌の色/柔らかな形をどう組み合わせるかがポイントです。今週は主にエスキースで色々なポーズを試してみました。なにより、自分なりの「美しい形」を探すのが大切です。

「デッサン」タグアーカイブ

白い静物デッサン完成!/グラデーションの街完成!

完成しました〜〜!

すごい力作ぞろいです。今回のデッサンは物がたくさんあって、個々を見るのでなく「関係」や「空間」を見ないといけない、小・中学生には、いや、大人でも難しいモチーフでした。本当にみんな粘り強く観察し、よく描いてます。ぜひ拡大して見てみて下さい。凄いです!

グラデーションの街も、画面がカラフルに、そして丁寧に埋められて、大変充実した絵になってますね。色の仕組みはもう全員身をもって覚えたと思います。グラデーションはもちろん、細かいディテールにも個性が出ていて面白いです😁。

夏休みは、展覧会も色々あります!美術館は涼しいですし、いい絵を見るのが何よりの勉強ですので、ぜひどこか展覧会へ行ってみて下さいっ。

https://www.tokyoartbeat.com

白い静物デッサン5/グラデーションの街7

午前クラスも午後クラスも課題は来週で終わりです。

デッサンは、形、明暗、質感、空間(奥行き)、色、と同時にたくさん見て考え描かなくてはならない実は非常にマルチタスクな行動です。

中でも今回は白いモチーフの中に紙やガーゼ、タオル、スチロール、石膏…と色々な素材があるだけに、「質感」がポイント。まずはどう描くか?より(精神論のように聞こえるかもですが)質感を感じることです。ふわふわ、サラサラといった擬音語で捉えると意識しやすいです。みんなよく観察して描いています。

午後クラスの名前のグラデーションの街も、明度のグラデーションの壁、色相のグラデーションの屋上、背景の空、と埋まってきて絵が色鮮やかになってきました。みんな絵の具扱い、筆使いにもだいぶ慣れてきて、「色相のグラデーションの方が楽しい〜」といった言葉も自然に出てくるなど、知識も身につきました。来週、窓や人や謎のおばけなどディテールを描いたら完成です。楽しみ!

白い静物デッサン4/グラデーションの街6

午前クラスでは、今週はデッサンの続きの前に、A4コピー紙をただ綺麗に鉛筆で塗る素振り的なことをしてみました。絵を描く鉛筆の持ち方は、字を書く時とは違います。親指を上に鉛筆を持ち、ピタッと寝かせたまま塗ります。縦/横の塗り、寝かせたまま紙コップを描くまでやってみました。枚数を重ねてきた中学生の生徒さんも割とまだ身についていなかったりするんですよね〜。

とちょっとしたエクササイズののち、デッサンに戻って進めました。柔らかい描き口が習得できたかな?

午後クラスは、今週は壁部分の明度のグラデーションを終えて、屋上の名前部分の色相(色味)のグラデーションを半分くらい終わらせるのが目標です。色相のグラデーションが現れてくると、グッと絵が華やかになってきますね🌈。この課題の良いところは、色に対する理解が自然と深まるところです。いい調子ですよ、がんばって!

白い静物デッサン3/グラデーションの街5

午前の静物デッサンは、調子(陰影)を入れていきます。構図や形がまだ決めきれていないかもしれませんが、輪郭を完璧に決めて色塗りのように陰影をつけるより、鉛筆を寝かせて形を探りつつ自然に調子ができていく、言い換えれば「形を描くのと陰影をつけるのとを分けて考えない」ことがポイントです。生き物をつかまえるように柔らかく、ある程度ゆらぎをもたせながら描き進めましょう。

あと、白いモチーフではありますが、画面が汚れるのを怖がって描かないよりは、真っ黒になってもしっかり描き切る方が学ぶことが多いですので、今週を入れてあと4回、どんどん描きましょう。

午後のグラデーションは壁面の明度のグラデーションを進めました。屋上の線と平行に筆を運び、少しずつ色を変えながら、なだらかなグラデーションを作ります。急に色が変わったり、ストロークの角度がだんだん変わってしまったり、はみ出したり、絵の具がかすれたり(逆に透けたり)、思うように描くのは難しいです。水加減や、色の調整、筆への含ませ具合と絵の具づかいも習得しつつ、きちっと塗ることで筆さばきも身に付きます。順調です!

白い静物デッサン2/グラデーションの街4

午前クラスの白いモチーフの静物デッサン2回目。エスキースで構図をあれこれ考えて、本番の画用紙に入りました。

今回のモチーフはたくさんの物が、どれが主役というわけでもなく、並置してあります。例えるならメリーゴーランドや観覧車、ジェットコースターやお化け屋敷と色々ある遊園地のよう。4つも5つもをなんとな〜く描くより、主役を自分で決めて、それが引き立つように脇役を配して描くのが良いと思います(一方で、全体を傍観するように描くのもありですが少し高度)。そしてこのモチーフの場合、ほとんど白い中でそれぞれのものの「質感」を描き分けるのもポイントですね。

午後クラスのグラデーションの街は、本番の紙に鉛筆で下描きを終え、マジックで輪郭をなぞり、いよいよ水彩に入るところです。みんなだいぶ要領を得て来て、定規を使ったり、きれいにレタリングしたり、作業も慣れて来ました。窓や看板、階段や登場人物(生物?)も増えて来て、自分の街づくりを楽しんでます。笑

白い静物デッサン1/グラデーションの街3

さて午前クラスは今週からは新しい課題、静物デッサンです!

まぶしい白さですね〜。紙、ガーゼ、石膏、発泡スチロール…と白いものがたくさん。白いものを黒い鉛筆で描くというのは、なかなかハイレベルなモチーフですよ。かつ、真っ黒な木炭も配置されていますね。

今日はエスキースを繰り返してモチーフの観察と構図を考えることに、しっかり時間を使いました。さてみんながどう攻略するか楽しみです。

午後クラスのグラデーションの街は、エスキースで配色を決めた後、本番の画用紙の下書きに移りました。小さいエスキース帳ではうまくいっていたのに、大きな画面に拡大する際に、形が小さくなってしまったり、全然予定と変わってしまったり、ということは慣れないうちはよくあることです。少し苦労してましたが、大丈夫。順調に進んでいます!パース、色相環、レタリングと頭を使いますが、みんな段々慣れてきましたね。

想定アクリル・靴のある風景5/靴のデッサン5

午前クラスのアクリルは途中経過をお見せします。

実は想定課題は美大受験でもよくあるお題で、小・中学生に描かせるにはもしかすると難しいかも?と思いましたが、取り越し苦労ですね😁。みんな各々の視点や狙いで立派に答えてます。また「今回は明るい色で描きたい」とか、ある作家を参考にしたりと、絵画的な目標も持ちつつチャレンジしていて、続々良い絵が出てきてます。面白くなってきました。あと2回で完成です。

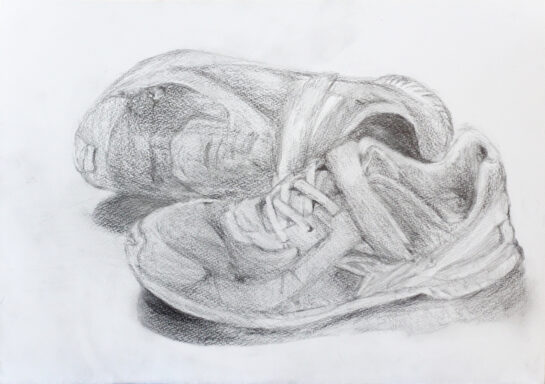

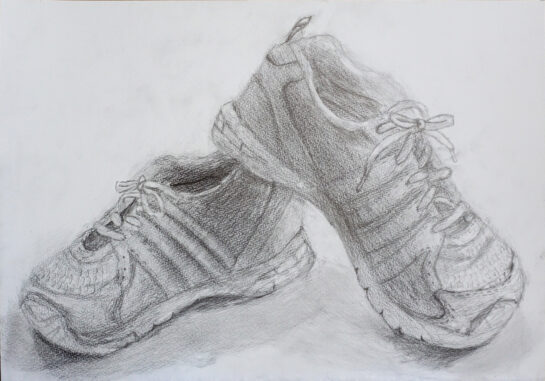

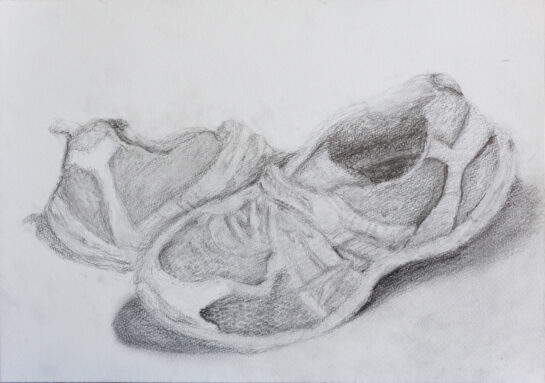

午後の靴のデッサンは完成です!お疲れ様でした〜🎉👏。

しつこい描写の先に、ふっと置かれた自然な靴の感じが出ていて良いです。靴をこれだけ長時間見続けたことはないでしょうね。でも、特段美しいでもなく、面白いでもない、普通の身近なものの中に「美」や「面白さ」「不思議さ」を発見できる目を持つことが「アート」だといっても過言じゃありません。その目で、家や街を常に見てみましょ〜う。新しい発見があるはずですよ。

想定アクリル・靴のある風景4/靴のデッサン4

午前クラスの「靴のある風景」は、まさに今が佳境です。下地を作り、構成を決め、順調に具体的なディテールへと描き込む人、一方で、ガラッと大きく構成を考え直してみる人、色調のバランスに専心する人、それぞれに自分の絵と対話しています。手を止めて悩んでいる時間も創作です。

絵に正解はありません。言い方を変えると、無数に正解があります。自分にとって何が今回最も「良い絵」か?を探りながら、試行錯誤することが大切です。おそれず筆を動かしていきましょう!

午後クラスはほぼほぼ完成。すごくよく描いてますね。みんな多くの子がもう限界まで描いた様子です。。が、そこでもう1レッスン!さらに描いてみましょう。背伸びをした分、成長します。トレーニングと一緒です。がんばって〜💪😁

想定アクリル・靴のある風景3/靴のデッサン3

アクリルもデッサンも3週目、中盤戦ですね。

アクリルは下地から徐々に図像が見えてきましたが、今はゴールを急がず、大きな構成のバランスを見たり、良い形や、色味(派手め、地味め、寒色系、暖色系…)、絵の具の表情(厚く、薄く、垂らしたり、にじんだり…)などなど、色々な可能性を柔らかくじっくり探っていくのが大事です。

午後のデッサンは、先週よりぐっと調子(鉛筆による陰影)も乗ってきて、細部も具体的に描き込んできました。形の狂いも修正しながら、しつこくよく見ています。「あ〜無理〜」と小さく弱音も聞こえたりしますが、短気を起こさず、どこが違うのかモチーフと静かに向き合うのが大事です。絵は平常心を保つメンタルトレーニングにもなりますね。

ちなみに近所の千葉市美術館で開催中の「板倉鼎・須美子」展。Eテレ日曜美術館で紹介されていましたが、オススメです。個人的には金魚の静物が好きですね。絵の具や色使いが参考になるかも?是非!