本年最後のレッスンでした。今年もたくさん作品を作りましたねー。記憶に残る作品はできましたか?

午前クラスは、年をまたいで来年も引き続き耐水ペーパーを使って石彫の磨き作業を行います😅。気持ちを切らさず、続けましょう。

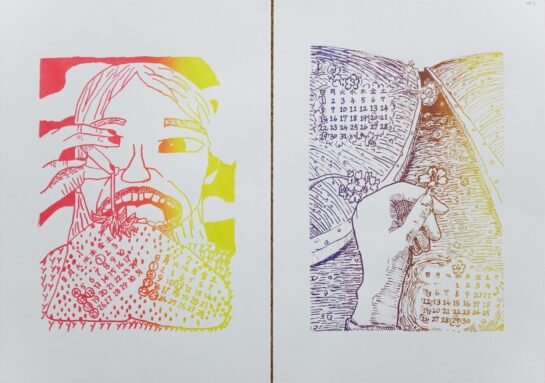

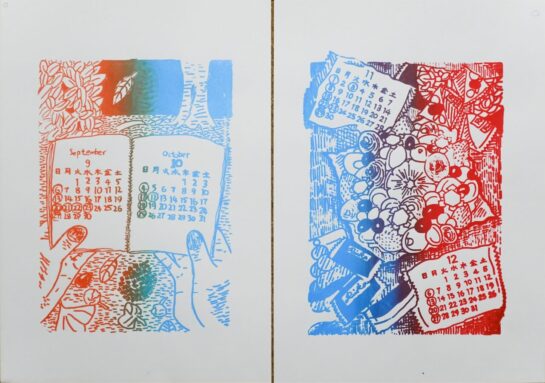

午後クラスのシルクスクリーンのカレンダーは完成しました〜。それぞれ色の取り合わせに個性があって綺麗ですね。マーカーでの描き込みもしっかり細部まで描いてあって、カレンダーとしての機能だけでなく「絵」として見応えがあります。よく頑張りました👏。

それではみなさんメリークリスマス🎄&良いお年を〜🎍!!

「完成」タグアーカイブ

静物着彩(ぬいぐるみ)完成!/リンゴの模刻完成!

午前クラスのぬいぐるみの着彩、午後クラスのリンゴの模刻、ともに完成です🎉

まず午前のぬいぐるみは、クオリティはもちろんですが、何より努力量をぜひ拡大してご覧ください。毛の一本一本までよく観察して、面相筆でた〜くさん描いています。絵は技術も確かにありますが(特にこういうモチーフの場合)手数や仕事量がものをいいます。一方で細部に囚われず、最終的に光の当たったぬいぐるみ全体の優しい佇まいも表現できていて、素晴らしいです。お疲れ様〜👏

午後のリンゴは実物のリンゴをご覧になると分かりますが、縦に筋が入っています。ですので、ベタッと一回で塗るのではなく、細い面相筆で縦にハッチングという技法で無数のタッチを重ねて描いています。かつグレーズという透明色を重ねて色調も整え、リンゴの複雑な色の変化を再現しています。気孔も描いて真に迫った表現になりましたね。冷蔵庫にこっそりしまってご家族を驚かせちゃいましょう〜🤗。

急に寒くなってインフルエンザも流行しているそうです。

体調を崩さないよう気をつけて。。

静物着彩(ぬいぐるみ)1/静物アクリル(靴とテニスボール)完成!

静物デッサン(布とパイプ椅子)完成!/静物アクリル(靴とテニスボール)5

静物デッサン(布とパイプ椅子)1/ステンシルを用いたエコバッグ・完成!

名画の模写・完成!/ステンシルを用いたエコバッグ1

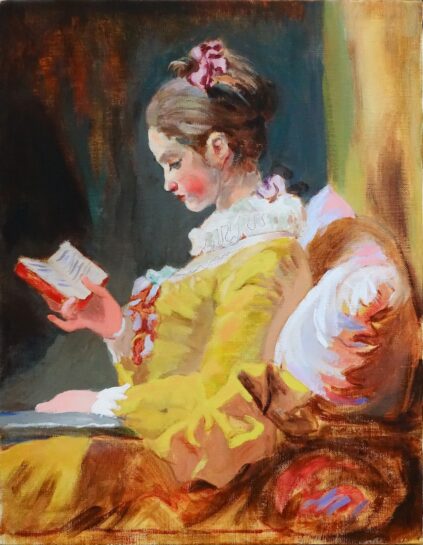

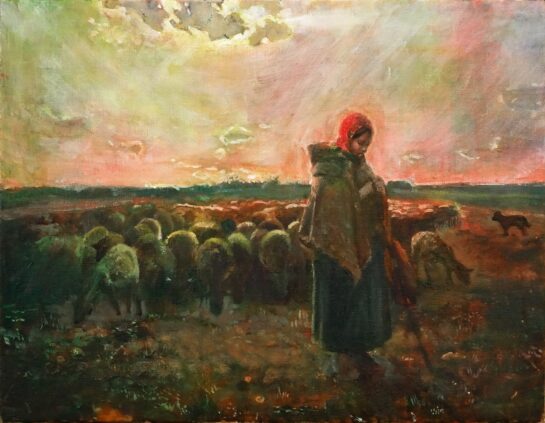

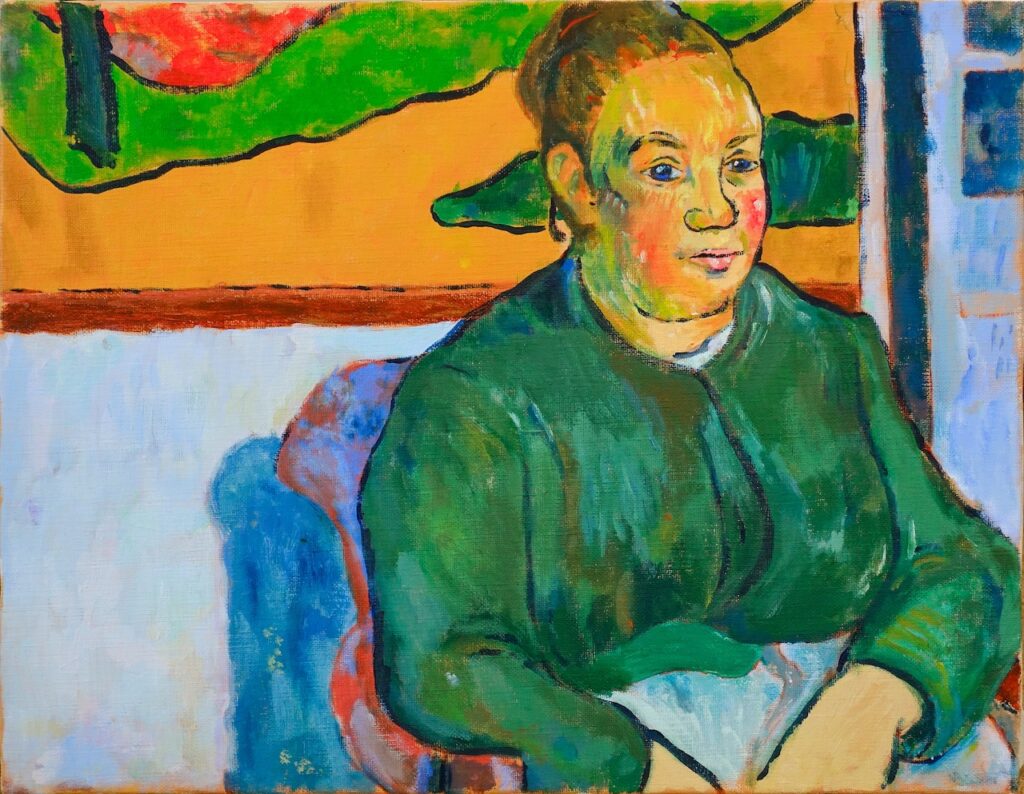

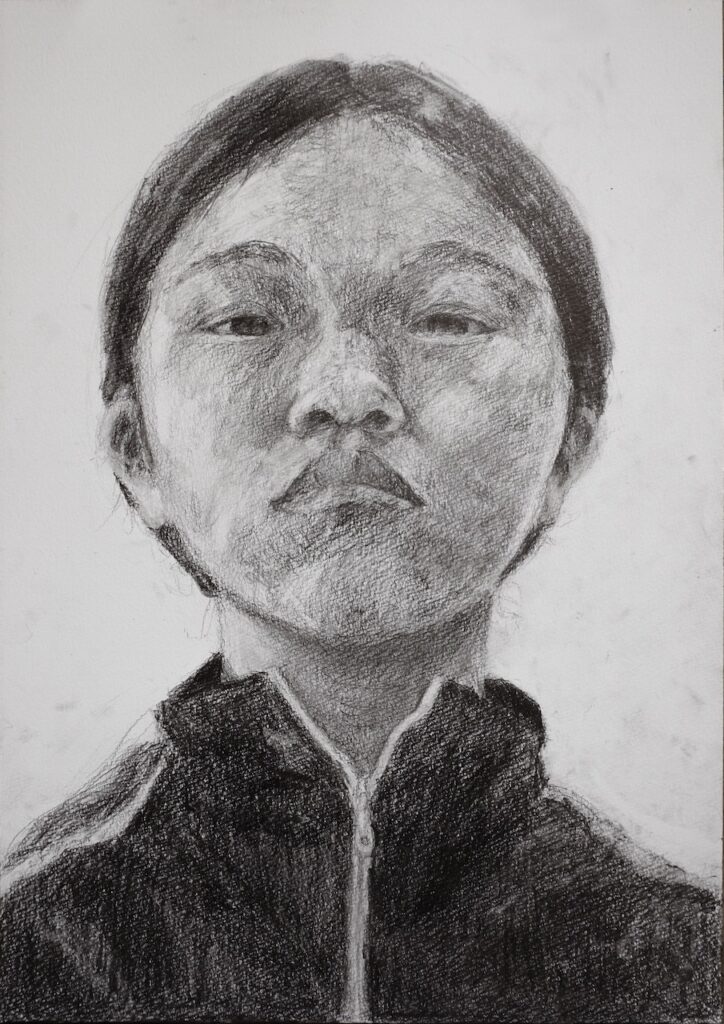

午前クラスの模写も完成しました〜!!力作揃いですね。離れても近づいても良いのが良い絵です。遠くからは色彩や構図のバランスが美しく、近づくと細部が描き込んであって見がいがあるのがベストです。ぜひ、拡大してご覧ください。

午後クラスは新しい課題、ステンシルを用いたエコバッグ作りを行なっています。紙を切り抜いて型を作り、その中にアクリル絵の具とたたき筆でトントンと色をつけていきます。形も色も自由。自分の好きなデザインのバッグを作りましょう。ちなみに有名なバンクシーも、ステンシルの表現の一種です。

名画の模写7/名画の模写・完成!

午後クラスの方が一足早く名画の模写に取り組み、今週完成しました!タッチを沢山重ねた密度もあって、何より熱意を感じる力作ぞろいですね〜👏。

今回の課題をきっかけに、実際に上野の西洋美術館や東京都美術館で本物のゴッホやモネなど巨匠の油絵を見てきた生徒たちもいました。美術館にある作品もただ受け身で眺めるのと比べて、自分でいざ描いてみると見るときも「すごいな〜✨」という実感が伴います。単純なことを言いますが、アートはやはり感動が大事ですよね。

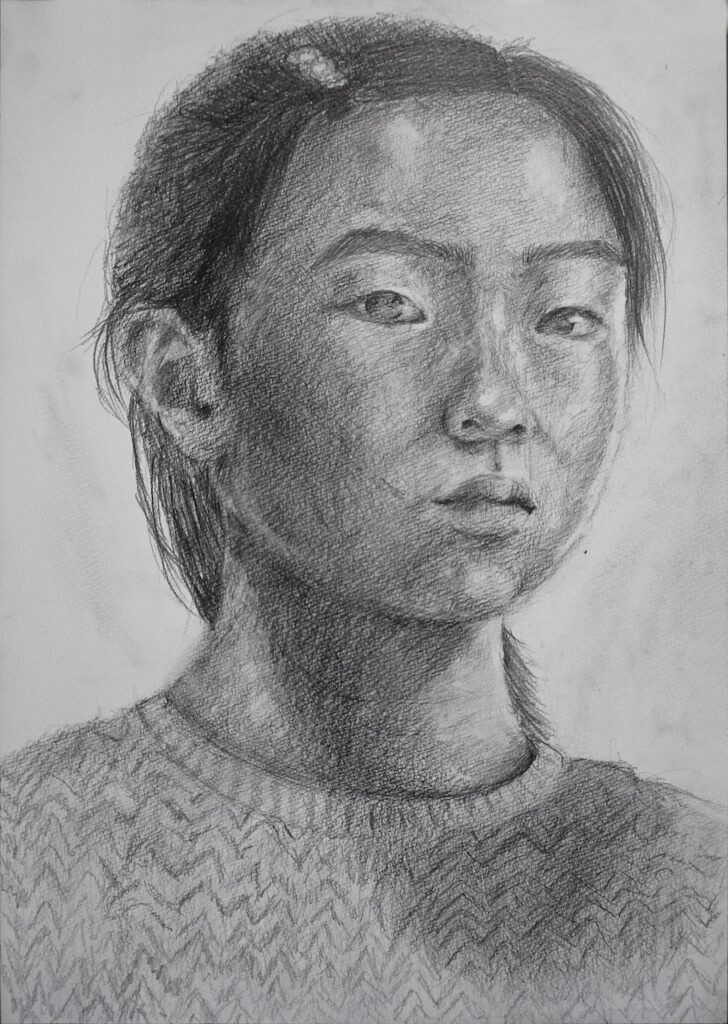

自画像デッサン完成!/名画の模写2

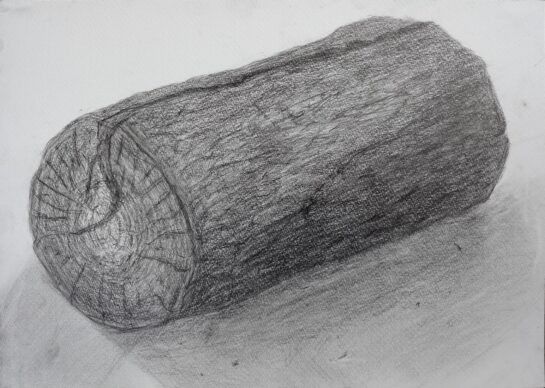

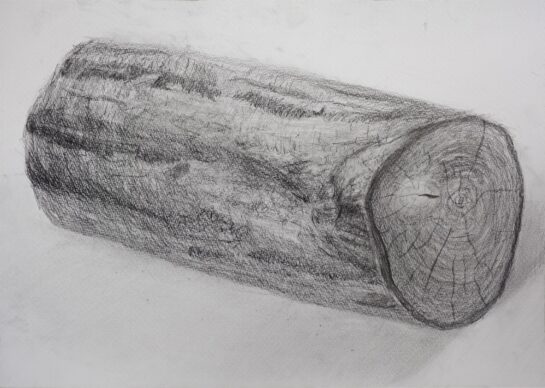

自画像デッサン4/丸太のデッサン完成!

パイナップルとミラーシートの着彩・完成/パイナップルの着彩・完成!

パイナップルの着彩が完成しました〜🍍‼️おつかれさま〜。

自然物は形の狂いが多少あっても気にならない描きやすいモチーフ、かと思いきや、結構パイナップルは手強かったですね。

というのも、パイナップルの実は細かな菱形のパーツがいっぱい集まりつつ、全体では1つのラグビーボール状の立体になっています。凸凹ひとつひとつにとらわれてしまうと、全体の丸みが出てきません。葉っぱも一枚一枚表情がありますが、全体の大きな形がありますよね。

つまり、「部分と全体」がパイナップルのテーマだとあとで気づきました。

いろいろ勉強になりましたね〜。拡大してご覧下さい!

-11-545x424.jpeg)

-10-545x423.jpeg)

-9-545x424.jpeg)

-8-545x421.jpeg)

-7-545x426.jpeg)

-6-545x422.jpeg)

2025完成-2-386x545.jpeg)

2025完成-1-386x545.jpeg)

2025完成-3-385x545.jpeg)

2025完成-5-387x545.jpeg)

2025完成-8-385x545.jpeg)

2025完成-7-389x545.jpeg)

2025完成-4-387x545.jpeg)

2025完成-6-387x545.jpeg)